Por Winston E. Morris

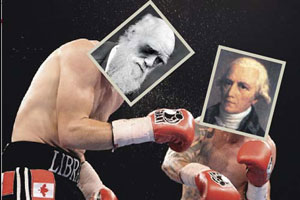

¿Not dead? El biólogo Jean-Baptiste Lamarck, derrotado por la teoría de la selección natural de Darwin, pega de nuevo. Sentado frente al Museo de Historia Natural de París, en actitud de imperturbable abstracción, el pétreo semblante de Jean-Baptiste Lamarck lleva más de un siglo y medio de letanía. El biólogo francés, nacido en el año 1744, fue el fundador de la paleontología de los invertebrados y formuló una de las primeras teorías de la evolución. Apoyó la idea de la generación espontánea y enunció la heredabilidad de los caracteres adquiridos, es decir, que “un organismo puede adquirir ciertas características durante su vida y pasarlas a la descendencia”. Pero esta teoría no duró mucho, ya que fue pronto reemplazada por la teoría de la selección natural de Charles Darwin, a la que luego se incorporó el concepto de mutación como fuente de variación.

Aunque el sabio francés no se amedrenta. Impasible, sentado en su pedestal, espera a que un giro de la ciencia le dé la razón. El pasado martes 18 se cumplió un nuevo aniversario de su muerte y, para su beneplácito, su larga espera podría estar siendo recompensada.

En efecto, una serie de estudios recientes encuentra que las condiciones ambientales, como el hambre y la desnutrición durante el embarazo o la infancia, generan cambios en el organismo que pueden ser heredados. Esto cuestiona el modelo clásico darwinista, según el cuál los caracteres heredables son sólo aquellos que se hallen impresos en los genes desde el nacimiento. “El dogma de la era genética atraviesa una silenciosa revolución”, resumió en el último número de los “Archivos Argentinos de Pediatría” la genetista Patricia Kaminker, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de Buenos Aires. Una vuelta de tuerca inesperada.

Sorpresa. Uno de los estudios más significativos fue publicado un año atrás por Marcus Pembrey —genetista inglés de la Universidad de Londres— y Lars Olov Bygren, de la Universidad de Humea, en Suecia.

Los investigadores observaron que los hijos de hombres que habían comenzado a fumar o pasado hambre a los 9 años de edad, tenían una masa corporal distinta de lo normal. Analizaron, entonces, datos generacionales de más de 300 habitantes del pueblo de Överkalix, al norte de Suecia, remontándose hasta el año 1890. Compararon el desarrollo corporal y la longevidad de las sucesivas generaciones con datos referentes al tabaquismo o la falta de alimento de padres y abuelos durante la infancia. Así descubrieron que los períodos de hambruna entre los 9 y los 12 años de edad habían afectado el desarrollo de los hijos e, incluso, de los nietos.

En el 2002, el mismo grupo de investigadores suecos, esta vez liderado sólo por Olov Bygren, había encontrado una asociación entre la alimentación de niños varones preadolescentes, y la incidencia de diabetes y alteraciones cardiovasculares en sus hijos y nietos. Lo sorprendente de estos dos estudios es que la nutrición deficiente durante la infancia de los abuelos afectó sólo a los descendientes varones, pero no a las hijas o nietas.

Para Robert Winston, profesor emérito de estudios de fertilidad del Imperial College de Londres, Gran Bretaña, los resultados de estos estudios tienen una connotación profunda, ya que implican reconsiderar la teoría de la herencia de caracteres adquiridos de Lamarck.

La teoría actual dice que la evolución tiene lugar cuando una nueva versión de un gen, que surge por una mutación, aumenta su frecuencia y se extiende a la especie gracias a la selección natural. Así, según explica Pembrey: “Las diferencias heredadas entre individuos se encuentran tradicionalmente vinculadas a variaciones en las secuencias de ADN transmitidas por los padres”.

Pero los nuevos trabajos proponen que el ambiente no alteraría el ADN, sino la forma en que este se expresa. Tal variación sería transmitida a los hijos y nietos.

Los científicos no conocen todavía cuál es el mecanismo biológico que provoca este fenómeno “transgeneracional” de herencia. Emma Whitelaw, investigadora del Instituto de Investigaciones Médicas de Queensland, Australia, sospecha de mecanismos en la célula, conocidos como “epigenéticos”, por los cuales la expresión de los genes puede ser modificada aunque no haya una mutación.

El concepto de epigenética no es nuevo: fue propuesto en 1942 por el biólogo y genetista escocés Conrad Hal Waddington. Desde entonces, su estudio ha contribuido significativamente a la comprensión del origen de algunas enfermedades. Carlos Pirola, investigador principal del Conicet en el Instituto Lanari de la UBA, explica que los mecanismos epigenéticos pueden intervenir en el encendido o apagado de genes precursores del cáncer.

Las fallas epigenéticas también pueden dar origen a malformaciones o enfermedades hereditarias, como los síndromes de Angelman y Prader-Willi. Pero los estudios recientes sugieren que los factores epigenéticos pueden jugar un rol más extendido.

El punto central es si se pueden heredar las modificaciones epigenéticas y pasar de generación en generación, y de qué manera. La teoría clásica descartaría de plano esa posibilidad: cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, se produce un proceso de reprogramación que borra las “señales” o “marcas” epigenéticas del padre y la madre, se recombina el ADN de ambos y se establecen nuevas señales en el óvulo fecundado. Un borrón y cuenta nueva.